Top 5 Best Agricultural Drone 2019 - World Amazing Modern Agriculture

ifanr

浙江麗水一棵逾百年樹齡的古樟樹突然遭遇了蟲害,樹上掛滿了一些,連當地農民都叫不上名字的蛾類毛毛蟲。若不立刻採取行動,幾天以內,這棵政府重點保護古樹就會被蠶食殆盡。

30 多米的樹高,讓噴藥器、灑藥車、人工爬樹打藥都無法實現,消防車和升降機又開不進田間的狹窄泥路。一籌莫展之際,大家想起了縣里有一個用無人機,給農作物打藥的農民张江旭。

▲古樟树 | 图虫创意

张江旭也沒見過這樣的場景。無人機可以飛到灑藥車和人,都達不到的高度,但是站在地面的操作者,卻無法看到噴灑的狀況。

於是,张江旭操縱起載著藥壺的無人機時,更高處還懸停著一架航拍用的無人機,由他的小兒子操作。兒子像一雙高處的眼睛,透過即時的圖像傳輸,從高處幫父親 「監視」 著樹頂,和地面的一切。

「向左,向右,飛高一點」,父子二人配合嫻熟,大約一小時後,大量毛蟲的屍體掉落在地上,古樟樹得救了。

▲航拍無人機鏡頭下的植保無人機 | 张江旭供圖

無人機在 2015 年前後進入農業應用領域。在這一波浪潮的推動下,一些從小生活在城裡的,和從農村考學出來的年輕人,在長輩們不解的目光中,投入了農業科技領域的工作;一些一輩子都在種地的農民,發現原來的務農方式,被徹底地改變了;還有些農民變成了創業者,走上了完全不同的人生軌跡。

特別好,但也遠遠不夠好

54 歲那年,浙江麗水的農民张江旭,成了一名植保無人機飛手,和小兒子一起,組成了無人機行業常見的二人團隊:一個飛手,一個地勤。父子倆不時輪換。

飛手主要負責操控無人機,是個需要時刻保持,高度專注和警覺的工作。由於浙江南部的農田,大多分布在地勢起伏的丘陵上,加上農戶的承包田面積普遍較小,兩邊擠滿了別人家或者其他種類的作物,不能施同種藥物,也不可能規劃好航線自動作業,飛手只能依靠經驗手動操作,時時調整無人機的高度和速率。

而地勤則需要片刻不停地,兼顧一大攤瑣碎的事情:灌裝藥壺、更換電池、給替換下來的電池充電、在地面監視器上檢測飛機的各種狀態等。

每個飛行架次大約持續 10 分鐘,能打 5 畝地,降落後的 10 分鐘內飛手和地勤配合,能夠完成換藥和更換電池。

▲作業現場 | 张江旭供圖

在 5 月到 8 月底的打藥季節,由於當地飛手緊缺,農戶們需要平均提前三天,打電話跟张江旭約好時間。父子倆一天滿打滿算地工作,差不多能打 150 畝地。

而人工打藥的時代,一個勞動力,即便在最好的天氣條件下高效作業,一天最多能打 10 畝地。

以往鬧病蟲害的時候,當地常見的毛蟲可以在一天之內,讓幾戶人家嬌貴的茶葉等經濟作物折損殆盡,很可能十幾萬的前期投入,全部付諸流水。

而這 15 倍的效率提升,為數不清的農戶避免了一年勞而無獲,甚至賠本的損失,张江旭覺得 「特別好」。

▲被蟲啃食的作物,左划有驚喜(悚)的蟲屍 | 张江旭供圖

但是,张江旭也覺得,無人機在自己家鄉的發展狀況,「遠遠不夠好」。他加入了好幾個飛手交流的微信群,經常看到東北、山東和新疆的飛手們交流經驗,「他們能自動飛,一大片地,提前畫好航線,(飛手)就不用管了,特別快。好幾次看到他們黑龍江的,一天飛了 1000 畝。」

田間實驗室

张江旭羨慕的 「自動飛行」,指的是提前探測好地形、障礙物,在地面控制的軟體中畫好航線、定好飛行的高度、速度和噴灑速率,讓無人機自動執行噴灑作業的過程。

2018 年,大疆農業組的工程師,曾嘗試過一組 4 人 4 台機器的千畝作業挑戰,從地形探測到完成 1000 畝農田的噴灑作業,一共用時 3 小時 40 分鐘。

▲千畝農田作業測試 | 大疆农业供圖

為了達到這個效率,無人機行業內的工程師們,已經研發和迭代了多年。

阙仁文的團隊就是其中之一。他所在的深圳翔农團隊從 2015 年開始集中力量做農業應用。最開始團隊只有 10 個人,全部是研發人員;後來逐步擴大成了總共 100 多人的,多支獨立的隊伍,每隊有 2~3 個研發工程師,和 6~7 個飛手地勤人員,每隊帶著 3 台機器,常年在各地的田間工作。

和大多數人一樣,阙仁文在決定進入農業領域時,也覺得植保無人機 「就是個會飛的噴灑器」,憑著自己多年的航拍航測以及產品研發經驗,在一片亟待開發的廣闊市場中,必定大有作為。

但農業的實際場景,比他們想像中的複雜太多。

無人機的設計和生產本身,並不涉及到太多酷炫的高精尖黑科技,但真正實踐時,問題往往來得讓人措手不及。比如,在無人機領域中最基本的 「定高」 問題,就曾經給了阙仁文無數迎頭痛擊。

▲現場作業 | 深圳翔农供圖

定高,就是指無人機在飛行時,必須即時檢測自身飛行高度,並反饋給地面設備,它對於無人機的安全和作業的準確性十分重要。

在航拍航測時代,無人機的飛行高度都在百米之上,上下兩三米的高度差異,對航拍作業不會有太大影響。

深圳翔农最開始著手的作業場景,是南方小面積的種植地塊,和张江旭老家的場景一樣,靠手動完成,飛行的高度由飛手隨時控制,因此對定高並沒有特殊的要求。

不過,當作業場景變得多樣和複雜,尤其是開始嘗試中原地區大面積小麥的統一病蟲防治工作後,無人機的自動飛行,成了高效作業的基本要求,而自動飛行的必要條件,是保持飛行高度固定。

這時,原來飛行控制系統自帶的 GPS 和氣壓計,定高功能開始問題頻出:由於農業灑藥的場景飛行高度太低,GPS 定高功能的精度達不到要求;同時,螺旋槳產生的向下的風力,在地面產生向上的反向作用,會讓氣壓計失靈而產生誤判,其直接結果可能使無人機墜機,也可能由於高度過高而導致噴灑失效。

為瞭解決定高準確度的問題,工程師們給無人機上,安裝了當時性價比最高的紅外線定高裝置,無人機終於能夠在大片的麥田上自動作業了。

▲麥田噴灑作業 | 深圳翔农供圖

然而,在一次湖北蓮藕種植區的作業中,問題又來了。

作為經濟作物的蓮花一旦染病,接天蓮葉就變成了無處逃遁的赤壁樓船,而過密的荷葉使得船隻根本無法駛入,無人機施藥成了藕農們唯一的指望。

但是當阙仁文和隊友們在岸邊鋪好設備、操控起無人機後,卻發現由於定高失誤,無人機無法按照規劃好的航線飛行,有幾次甚至失控墜入水中。

工程師們逐一排查後發現,紅外線光波的穿透力較弱,易衰減,且會受到水面溫度的影響,導致其在有大片水面的作業場景下失靈。多次試驗後,工程師引入了穿透力更強、更穩定的毫米波雷達。幾經優化,無人機的自動飛行功能,得以適應更多的作物和作業場景了。

▲藕田作業難度極高 | pixabay

每換一個作業場景,新的問題都會不斷湧現。東北的稻田,新疆的棉花,河南的小麥,廣西的甘蔗和砂糖橘——隨處都是工程師們的戰場:他們一邊執行著噴灑作業,一邊解決著隨時爆發的問題,同時把常見的問題形成系統化的解決方案,更新迭代到下一代的產品中去。

蟲口奪糧

「農業植保大概是無人機行業,應用場景中最苦最累、最不賺錢的一個了」,一位無人機行業的老江湖這樣訴說。

2014 年前後,「無人機」「航拍」 等詞彙變得廣為人知,消費級無人機的市場,變得競爭異常激烈;行業內的玩家們,同時將目光聚焦在了農業植保,這個需求空間廣闊,卻又近乎空白的市場上。

但現實給了夢想家們無數暴擊:因為產品面向農民,價格絕不能高,利潤率天然就低;但是把產品打磨得簡單好用、適合文化水平不高的農民,成本又極大;由於農業作業季節太過集中,加上農藥霧氣的腐蝕,即便是價格一降再降,設備的損耗率都居高不下;而農業的作業時間和作業條件,又比其他場景更加艱苦和惡劣,農時不等人,在集中作業的時節,常常每天 3 個小時的睡眠都很奢侈……

幾年之後,絕大多數在無人機行業內,沈浮多年的老手們,都先後退出了這個領域,轉向了探礦、電力等利潤更高的行業應用。

▲作業前一天要充好所有電池 | 大伟供圖

阙仁文也無數次想過要放棄。他曾經每隔一段時間,就會在心裡質疑自己:我為什麼要帶著這幫兄弟做這個?

直到 2017 年的夏季。那一年,一直被稱為 「糧倉」 的吉林省,遭遇了幾十年罕見的玉米黏蟲大爆發。

阙仁文團隊的車隊剛剛開到抗蟲作業地的縣城,就立刻被捧著錢,焦灼等待的農民團團圍住:當時的黏蟲,一天時間就能讓一戶人家 100 多畝的玉米遭受滅頂之災,當年絕收。

駛進村落尚未到達田間,遠遠就能聽見黏蟲啃食葉片的沙沙聲;早有等不及的農民飛蛾撲火般地,背起藥罐衝進玉米地,但田裡的高溫和無法流通的空氣、加上蟲咬和農藥中毒,任何努力毫無意義。

▲玉米黏蟲 | 深圳翔农供圖

當時沿著吉林和黑龍江交接處的幾個縣,黏蟲爆發得突然而迅猛,很多獨立飛手團隊都聞訊趕來,闕仁文團隊也把購買了翔農的無人機的飛手們,遠的、近的,都發動到了現場進行抗蟲作業。

為了保證抗蟲進度,他們除了現場提供高效飛行方案,還調度了一隻維修隊伍,在現場專門為各種由於過度作業等原因,損壞和失靈的機器提供維修,修好了立刻再投入抗蟲作業中去。

經過半個月鏖戰,黏蟲終於得到了控制,當初急得跑到縣城去接飛手的農民們,大部分免遭了全年無收的災。

阙仁文說,自打吉林一戰之後,團隊裡很少有人再抱怨自己的辛苦不值得了。

田間 「飛客」

與阙仁文團隊一起奮戰在抗蟲現場的,還有來自黑龍江的大偉。那時的大偉剛剛通過飛行培訓考試 4 個月,跟幾個兄弟組建了一個植保飛行隊,聽說吉林正在鬧黏蟲,正好在吉林的親戚有需要,就開車奔赴現場。

夜以繼日忙了十幾天,幾個人曬黑了好幾個色號,但都鬥志昂揚,「太有成就感了,幫了那麼多人,還沒少賺錢!」

在大偉的老家,幾乎家家戶戶的責任田都有上百畝。大偉早早就購置了大型拖拉機、水稻收割機等大型農機,不僅自己幹活兒快,還能在農忙季節為別人提供服務賺錢。

唯獨打藥這件事情,一直讓他頭疼:「人工老貴了,還慢;我試了好幾種地面灑藥車,沒啥用,玉米地根本開不進去,白費錢,愁人。」

▲閒置很久的地面打藥車 | 张江旭供圖

2016 年末,偶爾從電視上,瞄到了對無人機打藥項目的介紹後,大偉立刻興奮了起來,只花了三四個月的時間,就完成了對無人機打藥的徹底調研、考下了飛行資格證,然後 「一點兒沒猶豫」 就跟朋友一起花了 30 多萬元購入 5 台機器,風風火火組織起了一支植保飛防隊伍。

老家和吉林的勝果,把整個團隊的士氣鼓舞起來,正值東北農閒,他們剛好看到飛手交流群裡,說新疆這個季節有棉花需要打蟲藥。哥兒幾個合計著,反正在家也是閒著,設備又已經買了,於是四個人帶了兩台機器,開車三天半,直接闖到了新疆。

大偉沒想到的是,棉花的作業方式,跟自己熟悉的小麥和玉米完全不同:棉花需要的灑藥量更大、對噴灑的均勻程度要求更高。這些都需要靠調節無人機的飛行速度,和噴灑速率等來實現,就像用數位相機拍照時,需要根據不同拍攝場景,找到最適合的參數一樣。

而其他在當地作業的飛手團隊們,大部分也都是來自天南地北,大家打過小麥水稻,但是都沒有大面積棉花的作業經驗。

▲棉花田噴灑作業 | pixabay

飛手們跟工程師們不一樣,不會計算複雜的方程式,只能靠彼此配合著一次次實踐調整,摸索著尋找飛行速率、噴灑下水量和載藥量之間數值的合理搭配。一旦試出高效的組合,也會立刻在飛手交流群裡分享,「大家都出門在外,彼此相互理解,啥都不會藏著掖著,特別團結」。

在新疆忙碌了一個月後,到了 11 月中旬時,一行人又根據飛行前輩的經驗,輾轉到了廣西和海南,打了 1 個多月的果樹,而後趕在年底前回家過年。

大偉自己形容,以前有陝北拿著鐮刀,到處收割賺錢的 「麥客」,而自己就是全國到處飛的 「飛客」,一邊掙錢還能一邊到處交朋友看世界,雖然勞頓辛苦,但好多人都羨慕死了自己的職業。

大偉的團隊現在有很多之前累積的固定客戶,他們每年都會分兩次外出進行候鳥式作業,一共八個人,分成四人或兩人的小組,每年每個人能比從前多出十幾萬的收入。

一直在路上

不過,即便是大偉這種行走四方的遊俠飛手,也很難幫到张江旭。

江南一帶的打藥季,本來時間上就和北方大部分地區重合,移動飛手們自然會選擇北方,能夠大面積作業的區域。大疆創新的公關總監谢阗地告訴小編,目前全國的農田只有不到 5% 的部分,使用了無人機作為植保工具,飛手的培養和供應速度,也遠遠趕不上實際的需求。

四年以來,张江旭從完全的飛行新手,變成了帶徒弟的師父,又晉級成了縣裡培訓班的教練。來來往往教了很多人,留下來的卻寥寥無幾:一屆 30 人的培訓班,考核通過後,真正下決心投入買設備的通常不到 5 人;他親手帶出來的徒弟,跟著自己幹了兩年終於技術熟練了,但最終選擇放棄,轉而外出打工,因為不用承擔風險,也沒有這麼辛勞。

张江旭對徒弟的選擇,既理解又無奈:設備成本和飛行難度,使得飛手這個行業,在自己家鄉的入行門檻天然就很高。

▲丘陵地區手動作業 | 张江旭供圖

而他本人,其實並不缺這部分收入:兩個兒子都有穩定而體面的工作,自己也一直是縣裡出名的育種高手,當初去學無人機,很大程度上是興趣使然,後來漸漸背上了一份責任感。

即便是飛無人機,從個人興趣的角度,张江旭也更喜歡飛本文開頭提到的古樟樹,這樣難度大有挑戰的作業。但是一個臨時的古樟樹作業,可能會打亂之後好幾天,原本跟農戶定好的農作物打藥計劃,「人家等了那麼多天,防蟲的時候每一分鐘都很重要」。张江旭迫切地希望,本地能出現更多的飛手,把他從這種更多出於責任感的奔波作業中解放出來。

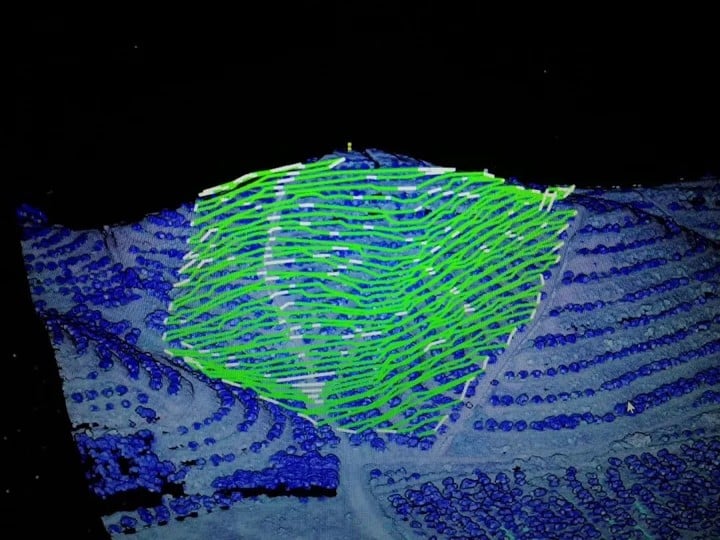

▲杭州茶山手動飛行軌跡 | 张江旭供圖

大偉在海南和廣西打果樹也需要手動飛行,因為果樹的植株形態和種植地形使得作業高度不能被固定,因此無法自動作業。而手動飛行的難度和摔機風險都更大。

在黑龍江,一畝水稻的飛行服務費用只要 4 元;在新疆,一畝棉花地要 8~10 元;而到了海南,一畝果樹最便宜也要 30 元起。即便如此,大偉最喜歡的活兒,還是老家黑龍江的:「雖然價格低,但是效率高啊,所以其實更賺錢。啥時候果樹也能自動打就好了,但是我有點想像不出來該咋整。」

大偉想像不出來的畫面,其實已經在 「田間實驗室」 中被研究了。來自大疆農業的產品經理李兴龙告訴小編,他的團隊現在的努力方向,就是想透過人工智慧的技術,訓練出能夠在不同的作業場景下,自動生成高度可變的自動飛行方案的智慧系統。為了給團隊提供更多的訓練數據,李兴龙幾乎是隨時帶著一架航拍無人機,以便能夠隨時隨地拍攝新的地形和樹種。

▲適應場地高度變化的三維自動航線 | 李兴龙供圖

工程師們在田間實驗室研發的新技術和功能,有的成了新的產品,有的還在持續試驗,也有的被驗證失敗。而無論是工程師、產品經理,還是飛手們,都一直在路上。

感謝全華時代航天科技的技術總監田凱、大疆創新 PR 樊文泽、深圳翔农王麟凯、在行公關總監吴云飞對本文的幫助。

沒有留言:

張貼留言